●

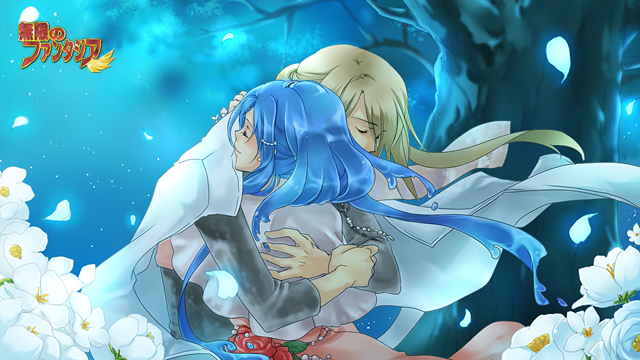

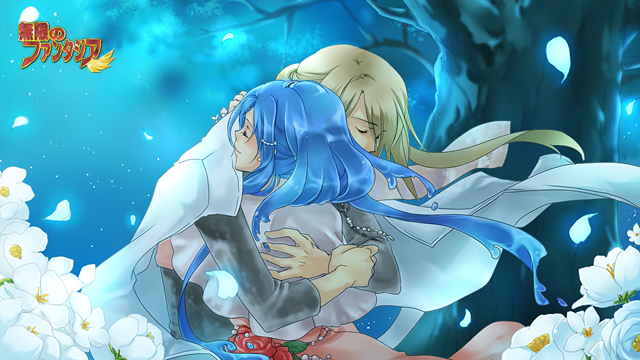

いつまでも抱きしめて

夜明けも近い春の夜。

微かな葉擦れの音は、優しく囁き合って、女神の木から零れ落ちる仄白い月明かりは、柔らかに二人を包み込んでくれる。

「ねぇハルトちゃん、あたしは貴方を抱きしめても、ええかなぁ……?」

ハルトの頬をそっと手の平で包み込み、アデイラがぽつりと呟くように言葉を零す。

不安げに聞いてくる彼女の瞳は、まるで何かに怯えているようだった。

その胸中はハルトが感じた想いと、まったく同じだったのかも知れない。

「俺はずっと貴女の手が届くところにいるよ。心配しないで」

彼女の手にそっと自分の手を重ね、ハルトが穏やかな笑みを浮かべる。

少しでも彼女を安心させるために……。

「何処にも行かないよ。……時々、貴女が笑顔の下で泣いているのを知っているから」

真っ直ぐ彼女の瞳を見つめ、ハルトが優しく囁きかけた。

自分達が冒険者である以上、進んで死地に行くのも、命を懸けるのも当たり前。

だが、大切な人を見送る時は、そんな当たり前がとても悲しい。

彼女は笑顔を浮かべて冒険者達を送り出している時でも、そんな悲しみを心の中に抱き、隠している事は何となく気づいていた。

気づいていたからこそ、彼女の気持ちが痛いほど分かった。

「……なんで? なんで知ってんの、この子は……」

アデイラが大きく瞳を瞬かせ、ハルトの頬を包んでいた、その手をゆっくりと首まで滑らせ、彼を包む込むようにして抱き寄せる。

密着した肌を通じて、彼女の気持ちが伝わってきた。

とても、とても、悲しい気持ち……。

「……ごめんね? 俺も貴女のこと悲しませたよね?」

アデイラの首筋に顔を埋め、ハルトがぽつりと謝罪する。

そんなつもりは無かったが、言ってはいけない事だったのかも知れない。

「……ありがとう、帰って来てくれて」

髪を梳くようにハルトの頭を撫で、アデイラが首筋に顔を埋めるようにして、彼の耳にそっと唇で触れて囁きかけるのだった。

|

|