●『共有』

闇の中の一筋の光。

僕にも。

きみにも。

この想いは宿る……。

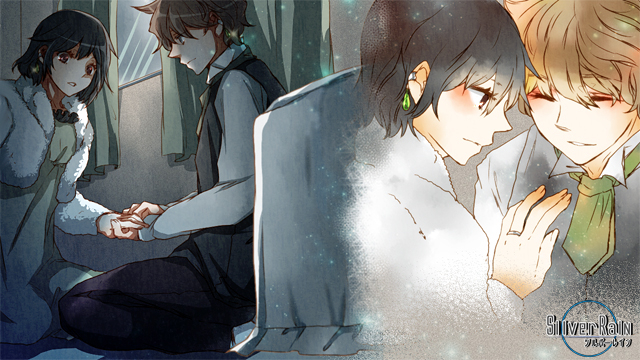

行人の部屋は暗かった。夜の帳が降りて、二人を包む。

楽しさに時を忘れ、奈月は様変わりした外の色に気が付いていなかった。

「あ、電気点けましょうか」

奈月は言った。

背を向け、立ち上がろうとする奈月の横顔と、揺れるぺリドットのイヤリングがちらりと目を焼く。小さな眩しさ。

いつだって、行人には彼女が愛おしく眩しかった。

タイミングは一度きり。今日は胸の奥の決意を形にしよう。

手を。

手を……。

きみを――捕まえて。

「……受け取って欲しいものが、あるんだけど」

立ち上がりかけた奈月の手を取り、少し自分の方に引いた。軽く。

それだけで、彼女は振り返ってしまう。何気ない、彼の引力。

「な、何? 行人くん……」

奈月はストンと座り込んだ。何が起こっているか、彼女にはわからなかった。

行人はポケットから小さな箱を取り出した。

赤い包装紙と金のリボンが奈月の視線を攫う。色を失った夜の部屋につるりとした赤い包装紙の色だけが、小さな明かりのようにそこにあった。

「それ……」

呟いた奈月の声は震えていた。

クリスマスに小さな箱は、指輪。

その瞬間、胸の奥がきゅっと彼女を抓った。痛みが過去の痛みを誘う。次々に痛みを呼びこんで、あっという間に奈月に瞳に涙の雫が貯まった。

「奈月ちゃん……?」

喜んでくれるかもしれない。喜んでくれるだろう。もしくは…どんな反応を?

そう期待は少ししていた。でも、喜びを含んだ涙でないことは明らかだった。

「……つい、怖くて」

失うのが。

震える唇が、そう言葉を形にした。

「怖いの? 失う? 僕を?」

行人は言った。奈月は首を縦に振った。

得れば失うもの。逢えば去るもの。そして、それは普遍のもの。

奈月は怖かった。自分が未だに暗い過去にとらわれて行人を振り回すことが怖い、それによって傷つけるのも怖い。怖いものだらけ。

「僕が…怖いんです。ずっと、怖かった」

涙雨は奈月の心の窓を叩き、零れ落ちる雫は頬を濡らしていた。

「だから、ずっとぼけて明るく振る舞って……友達の延長線上から……出ないようにして……。そんな僕には、その気持ちを受ける資格がない」

「知っていたよ」

俯いた奈月に行人は微笑んで言った。

「何年、奈月ちゃんに片思いしてたと思ってるの?」

「行人くん……」

「ねぇ、誰にも言えない過去の苦しみも、涙も、一緒に共有しよう。それこそ、お墓の中まで。僕と奈月ちゃんの中に、それが『在る』のなら越えられるよ。誰だって、失うすべては怖いから。二人で……ね?」

丁寧に包装紙を外しながら、行人は言った。

奈月は頷いた。光る指輪は灯火のようだった。嵌めると、冷たいはずなのに、心に温かい。

「ねえ、行人くん。この喜びも、僕たち二人に今『在る』のかな……」

「在るよ」

行人は小さな明かりのような笑顔で答えた。

| |