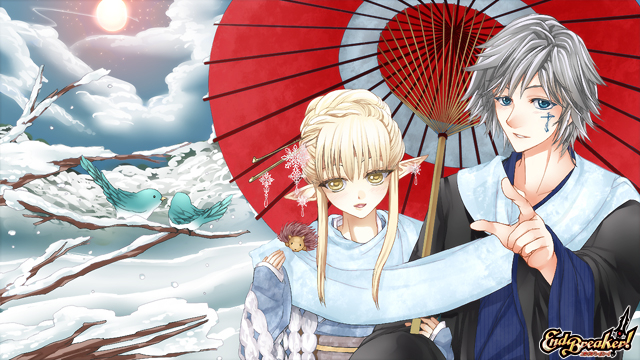

■リヴァイアサン大祭2014『ZweifarbigSchneefeld』

(「一年といっても、早いものだな……」)灰色の空、そこから休むことなく降り続ける真白な雪を見上げ、ニクスはゆっくりと目を細めた。思い出そうと思えばすぐに過去に過ごした大祭の記憶が蘇る。楽しかった記憶だから尚更だ。

今年、2人は静かな場所を訪れていた。

街から少し離れた場所にある森へ続く道。積もりゆく雪のためにそこはまるで雪原の如く一変している。その白銀の世界を、ニクスとスピネルは2人並び、一つの大きな赤い傘をさして歩いていた。

「……寒くない?」

小さな声が聞こえて、細い指がニクスの指にそっと触れてくる。

「あぁ、これでも寒さには強いんだ」

彼は微笑みを作り、恋人を見つめる。

「スピネルこそ、寒かったら言うんだぞ」

伸びてきた指をぎゅっと握り返し言うと、彼女はこくり、と微かに頷いて。

「うん、ありがとう……」

繋がった掌から互いの暖かさが伝わってくる。触れている部分は僅かなのに心まで温かくなるのは何故だろう。愛しい人をニクスはもう一度優しく見つめた。

(「ニクスの手、暖かい……」)

彼の逞しい指の感触と心地よさをスピネルは静かに実感していた。

こんな静かな場所で迎える大祭も、また良いものだと想う。賑やかさと華やかさは無いかもしれないけれど、心はずっと満たされている。

彼の視線に気づいて見上げると、彼の瞳の青色に囚われた。

今日の2人は、アマツカグラ風の服装をしている。あまり着る機会のない服装を、大祭の日に選んでみたのだ。一年に一度の奇跡の日に、珍しい衣装を着けた恋人の姿。

「ん?」

彼がスピネルの表情の変化に軽く首を傾げてみせたので、彼女はくすりと微笑んだ。

「……やっぱり似合うな」

「そうか? 初めて着たからどうも慣れないな。……でも、思ったより身軽でいいな」

「もっと普段から着てみたらいいよ」

「いや、それは」

苦笑する彼。そういうと思ってたからスピネルは笑顔を見せて、再び歩き出そうとした。

その時だ。

雲の切れ間から明るい日差しが辺りを照らしはじめた。

その光に、森の木立に連なる氷たちが、積もった雪たちがキラキラと反射して輝き始める。美しい景色に二人は再び足を止め、身を寄せ合いながら静かに見入ったのだった。